La "SATI"

- Fra tre giorni si compirà, sulle rive del Gange, un oni-gomon a cui devono prendere parte le bajadere e le nartachi della pagoda di Kalí ed il manti certo non vi mancherà.

- Che cos'è questo oni-gomon? - chiese Sandokan.

- Si brucerà la vedova di Rangi-Nin sul cadavere del marito, il quale era uno dei capi dei Thugs.

- Viva?

- Viva, sahib.

- E la polizia anglo-indiana lo permetterà?

- Nessuno andrà ad informarla.

- Credevo che quegli orribili sacrifici non si compissero piú.

- Il numero è ancora assai grande, non ostante la proibizione degli inglesi. Se ne bruciano ancora molte delle vedove, sulle rive del Gange. [E.Salgari "Le due Tigri", Donath 1904]

|

Salgari ci descrive così la "sati" cioè il suicidio rituale della moglie, rimasta vedova, che si immola sulla pira funebre del marito.

In

sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e

protezione.

In

sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e

protezione.

L’usanza

della sati trovava la propria giustificazione religiosa nel mito di DAKSA.

Brahma aveva creato DAKSA,

il primo brahamano, a cui aveva delegato l’onere della pratica ortodossa del

sacrificio. Daksa era cioè il sacerdote perfetto che praticava i riti e i

sacrifici con perfezione e quindi grande fu il suo sconcerto quando una delle

figlie, Sati, dichiarò che voleva prendere come marito Shiva.

Questo

dio frequentava i cimiteri, era nemico dei riti e delle regole, girava con il

corpo cosparso di cenere, i capelli lunghi, con ossa e teschi a adornarlo.

Infine viveva d’elemosina che raccoglieva utilizzando una ciotola ricavata da

un teschio. Ma Sati fu irremovibile, sposò Shiva e andò ad abitare con lui sul

monte Kailasa, nell’Himalaya.

Un giorno Daksa officiò un

grande sacrificio in cui furono fatte offerte a tutti gli dei eccetto che a

Shiva. Sati, presente al rito, per la vergogna si gettò sul fuoco lasciandosi

bruciare viva. Mentre Sati bruciava Shiva, che era rimasto sul monte Kailasa,

si strappò una delle trecce e la gettò a terra. Non appena la treccia toccò il

suolo si generò un essere orribile di nome VIRABHADRA.

Questi raggiunse il luogo

del sacrificio di Daksa e distrusse ogni oggetto cerimoniale, frantumò mattone

per mattone l’altare del sacrificio, storpiò numerosi dei ed infine decapitò

Daksa e gettò la sua testa nel fuoco.

E’ in ricordo di questo

primo sacrificio di Sati, personificazione della moglie perfetta, virtuosa e

fedele, che le vedove si immolavano, o venivano convinte a farlo, sulla pira

del marito.

In

realtà il significato del mito è più complesso e profondo. Esso si riferisce a

due diversi modi di amministrare la religione induista: il Brahmanesimo e la

Bakti.

Il

primo ruota attorno alla figura sacerdotale del brahmano: il rito è

caratterizzato da complicate serie di gesti, officiato rigorosamente

nell’antica lingua sanscrita, secondo cerimoniali codificati.

In

questo modo il rito non era più solo un simbolo di un episodio o di un profondo

concetto religioso bensì assumeva un valore suo proprio, fine a se stesso, al

pari di una formula magica.

Visto

così l’induismo diveniva una religione settaria, lontana ed astratta ai più.

Per questo al brahmanesimo si contrappose la bakti che professava un rapporto

diretto fra il seguace e la divinità, senza mediatori, senza riti. Per questo

il demone creato da Shiva distrugge tutti gli oggetti del cerimoniale di Daksa.

Al

di là del mito quindi, che forniva solo lo spunto per legittimare l’usanza

della sati, le vere ragioni della nascita e dell’incredibile seguito che essa

ebbe ed ancora oggi sembra abbia, soprattutto nelle zone rurali, è da

ricercarsi nella cultura indù.

Qui

la donna è considerata alla stregua di un oggetto di proprietà prima del padre,

cui “costa” una faticosa dote matrimoniale, poi del marito. Essa accudisce alla

casa senza però essere pari ad una nostra “casalinga” ma piuttosto ad una serva

nel più autentico senso della parola: lavora da sola tutti i principali generi

alimentari quotidiani (yogurt, farina, zuccheri,…) con enorme impegno giornaliero,

mangia per ultima dopo il marito, i figli maschi e le figlie femmine,

rigorosamente e separatamente in cucina. Oltre a ciò fabbrica mattoni, o

raffina lo zucchero o lavora i campi, ecc. .

Il rito della sati fu

proibito per legge nel 1829 da William Bentinck, Governatore Generale della

Compagnia delle Indie. Naturalmente dopo tale data si sono registrati ancora

casi di sati e l’ultimo di cui si ha notizia è datato, anche se può sembrare

incredibile, 1987!

Nel villaggio di DEORALA,

nello stato dell’India nordoccidentale del Rajasthan, una vedova di appena 18

anni si è lasciata bruciare accanto al corpo del marito. Il luogo della

cremazione è ben presto divenuto meta di pellegrinaggio ed adorazione da parte

di devoti indù.

Ma molti dubbi sussistono

sulla volontarietà dell’atto e nonostante una assoluzione in primo grado per i

32 abitanti del villaggio accusati, senza mezzi termini, di omicidio, la

questione, dal punto di vista legale, è ancora lontana dal concludersi.

L’India

si è spaccata in due nel giudicare l’accaduto: per gli abitanti delle città è

inconcepibile pensare che una donna, nel XX secolo, si possa uccidere sulla

pira del marito di propria volontà, mentre nei villaggi del Rajasthan si reputa

la cosa non solo possibile, ma anzi, da indicare come esempio e rivendicare con

orgoglio.

E’ questo uno degli infiniti

esempi che si potrebbero portare per mostrare la grandissima distanza, che va

oltretutto sempre più accrescendosi, che esiste tra India rurale e India

urbana.

Ad esempio nell’India rurale

le donne di casta elevata non riescono a risposarsi e in molte zone sono

sottoposte alle stesse restrizioni e divieti in vigore nell’antichità.

Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga

al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e

viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto.

Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga

al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e

viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto.

Molte vedove, specie in

alcune zone del Bengala e degli stati vicini, decidono di andarsene, altre

volte invece sono proprio scacciate di casa dalla famiglia del defunto marito.

Molte si rifugiano a VRINDAVAN città dell’Uttar Pradesh (India settentrionale)

bagnata dal fiume sacro Jumna. La città, dedicata al dio Krishna, è detta "la

città delle vedove".

Qui le quasi dieci mila

vedove, facilmente riconoscibili perché tutte con la testa rasata (è loro

vietato pettinarsi) e vestiti con sari di colore bianco, vivono d’elemosina e

di quel poco che sono pagate dagli ashram dopo ore de ore di preghiere in onore

di Krishna e, soprattutto, dei donatori di fondi agli ashram stessi.

Nel Medioevo, nello stato

del Rajasthan, patria della casta guerriera dei Rajput, l’aspetto religioso (o

presunto tale) della sati si intersecava con l’aspetto guerriero. Mentre il

marito mostrava il proprio coraggio combattendo impavidamente contro i

musulmani invasori, con altrettanto coraggio la moglie si immolava sulla pira

del marito morto in battaglia.

Il sacrificio da parte delle

moglie dei guerrieri Rajput è detto

JAUHAR; se il corpo del marito non veniva

ritrovato e recuperato le vedove si gettavano in un pozzo di fuoco. Lo scopo

pratico era impedire di essere catturate dagli invasori musulmani e di

concludere la propria esistenza rinchiuse in un harem.

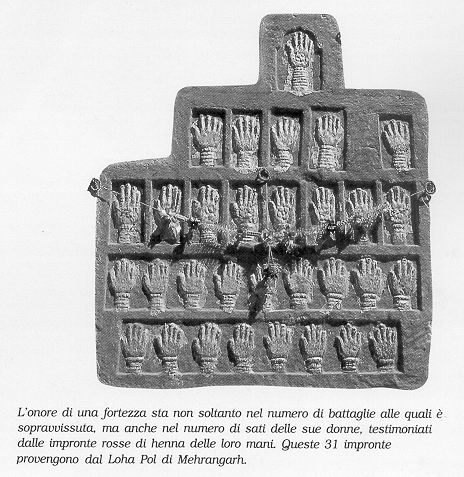

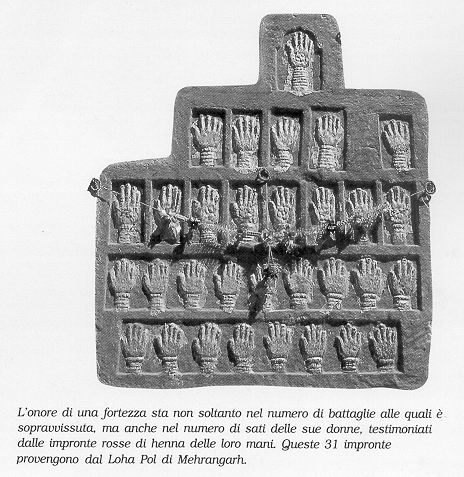

L’onore di una fortezza del

Rajasthan non è rappresentato soltanto dagli assedi a cui ha resistito ma anche

dal numero di sati/jauhar avvenute nel momento nelle sconfitte. Prima di

immolarsi le donne lasciavano l’impronta delle loro mani sulle mura della

fortezza, dopo averle immerse nell’hennè rosso. Pertanto maggiore è il numero

di impronte rosse sulle mura e maggiore è la gloria di una fortezza.

Ad

esempio, nel XIII secolo alla caduta della fortezza di Jaisalmer furono 24 mila

tra donne e bambini ad uccidersi piuttosto che subire l’infamia della

schiavitù.

Sempre a Jaisalmer accadde

che di fronte all’irrompere delle truppe nemiche non vi fosse il tempo di

mettere in atto il tradizionale jauhar ed allora il sovrano in persona decapitò

mogli e concubine; ma successivamente le sorti della battaglia mutarono e

l’assalto nemico respinto, rendendo vano il sacrificio delle donne reali.

Tornando

quindi a Salgari ed all’episodio citato in apertura, occorre sottolineare

ancora una volta come sfoggi un’ottima conoscenza dell’argomento che sceglie di

trattare. Addirittura egli usa non il termine sanscrito sati, ma "

oni-gomon",

di derivazione senz’altro più antica, probabilmente da una delle innumerevoli

lingue d’origine dravidiche. Cioè una delle lingue parlate dalle popolazioni

autoctone dell’India, precedentemente all’invasione degli Ari del secondo millennio

a.C.; alcune di queste lingue, ad esempio il tamil, sono parlate anche ai

giorni nostri nell’India del sud e vi si stampano libri e fumetti.

In

sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e

protezione.

In

sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e

protezione.

Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga

al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e

viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto.

Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga

al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e

viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto. L’onore di una fortezza del

Rajasthan non è rappresentato soltanto dagli assedi a cui ha resistito ma anche

dal numero di sati/jauhar avvenute nel momento nelle sconfitte. Prima di

immolarsi le donne lasciavano l’impronta delle loro mani sulle mura della

fortezza, dopo averle immerse nell’hennè rosso. Pertanto maggiore è il numero

di impronte rosse sulle mura e maggiore è la gloria di una fortezza.

L’onore di una fortezza del

Rajasthan non è rappresentato soltanto dagli assedi a cui ha resistito ma anche

dal numero di sati/jauhar avvenute nel momento nelle sconfitte. Prima di

immolarsi le donne lasciavano l’impronta delle loro mani sulle mura della

fortezza, dopo averle immerse nell’hennè rosso. Pertanto maggiore è il numero

di impronte rosse sulle mura e maggiore è la gloria di una fortezza.